|

***

Premessa

Quando si affronta la questione degli strumenti

originali si tende a concentrare l’attenzione su di essi in

quanto oggetti e sul ruolo di cui potrebbero essere investiti

nel tentativo di restituire un’immagine sonora convincente della

musica antica. Anche se con sempre maggior frequenza molti esecutori

ricorrono a delle copie, di rado la riflessione retrocede oltre

al loro darsi concreto: strumenti originali e copie sono sempre

già disponibili e si tratta solo di decidere se adottarli

o meno e, eventualmente, quale possa essere il loro reale contributo

nell’esecuzione.

In una prospettiva rigorosa, è corretto chiedersi

se dopo due o tre secoli uno strumento conservatosi in chissà

quali condizioni possa ancora avere un suono simile a quello

originario e allo stesso modo, nel caso di una copia, è bene

porre la questione del grado di fedeltà al modello. Un’opinione

forse datata, ma non per questo poco diffusa è stata espressa

da Jeremy Montagu nel lontano 1975:

The only way to copy an instrument is to copy

it exactly; the fact that it is then difficult to play

is immaterial, for it is up to the player to master it. Once

he has trained his musculature to produce good tone and good

intonation on an instrument identical to an original,

he is halfway to recreating the original technique and

the original performance style.[1]

Potrebbe essere interessante indagare quanto questa

visione sia effettivamente condivisa oggi: probabilmente molti

esecutori e molti organologi sarebbero più cauti nell’usare

aggettivi come ‘identico’ e avverbi come ‘esattamente’, ma ciò

non toglie che, complice anche la grande fiducia nelle ultime

tecniche di misurazione e riproduzione applicate alla costruzione

e al restauro degli strumenti musicali, la copia sia spesso

automaticamente intesa come oggetto riproducente l’originale

in ogni dettaglio. Problematizzare quest’accezione per certi

versi riduttiva di ‘copia’ significa anche aprire un altro ordine

di riflessione, che introduce nuovi aspetti da valutare tanto

di per se stessi, quanto in relazione al complesso di idee e

convinzioni di natura tecnica, storica ed estetica che riassume

lo stato attuale di una riflessione iniziata già sul finire

dell’Ottocento, con i primi approcci antiquari di Dolmetsch.

Più precisamente, si pone il problema di come costruire la copia

a partire dallo strumento originale.

È probabile che molti non siano d’accordo nell’includere

la considerazione di ciò che riguarda la realizzazione della

copia nella discussione sul significato da dare a quest’ultima.

È evidente, tuttavia, che ciò che si può pretendere da una copia

in sede esecutiva dipende innanzitutto dal suo modo di essere

copia, il che rinvia inevitabilmente ai principi e ai modi secondo

cui è stata costruita. In questa prospettiva, il ruolo dell’artigiano

si può dire rivalutato o persino riscoperto, in un’epoca in

cui il legame, un tempo indissolubile, tra un oggetto e il suo

processo di costruzione si è progressivamente allentato, giungendo

a volte ad annullarsi del tutto nell’anonimo isolamento dei

prodotti. L’abitudine di escludere automaticamente dalla considerazione

tutto ciò che riguarda il processo produttivo di un bene è profondamente

radicata in noi, ma non lo era affatto un tempo: intere generazioni

di famiglie come gli Hotteterre e i Philidor, tanto per fare

un esempio che ci riporti in ambito musicale, non solo componevano,

suonavano e insegnavano, ma producevano i loro strumenti, sperimentavano

e innovavano. Se fu proprio grazie a questa costante interazione

fra diversi ambiti di competenza che molti degli strumenti che

abbiamo ereditato hanno visto la luce, come si può pensare oggi

di prescindere dalla considerazione di quella che in realtà

è una vera e propria premessa metodologica al recupero della

musica antica?

Come sopra si è accennato, non è affatto scontato

che l’artigiano che deve realizzare la copia di un certo modello

debba operare solo passivamente limitandosi a misurare e a riprodurre.

Molto dipende dalle richieste del committente: se questo è un

museo, ad esempio, il requisito principale dovrà essere la massima

precisione possibile nella riproduzione di ogni dettaglio, ma

se il committente è un esecutore, professionista o dilettante,

potrebbero essere necessarie alcune modifiche imposte da esigenze

pratiche, come ad esempio quella relativa al diapason. Si profila

quindi una connotazione attiva del ruolo dell’artigiano, cui

viene richiesto di combinare la conoscenza dell’originale con

le personali doti di abilità ed esperienza. In questo senso,

dunque, si è affermato che il procedimento costruttivo costituisce

una premessa di metodo: il modo in cui l’artigiano costruisce

lo strumento determina a priori in quali modi esso potrà

essere suonato.

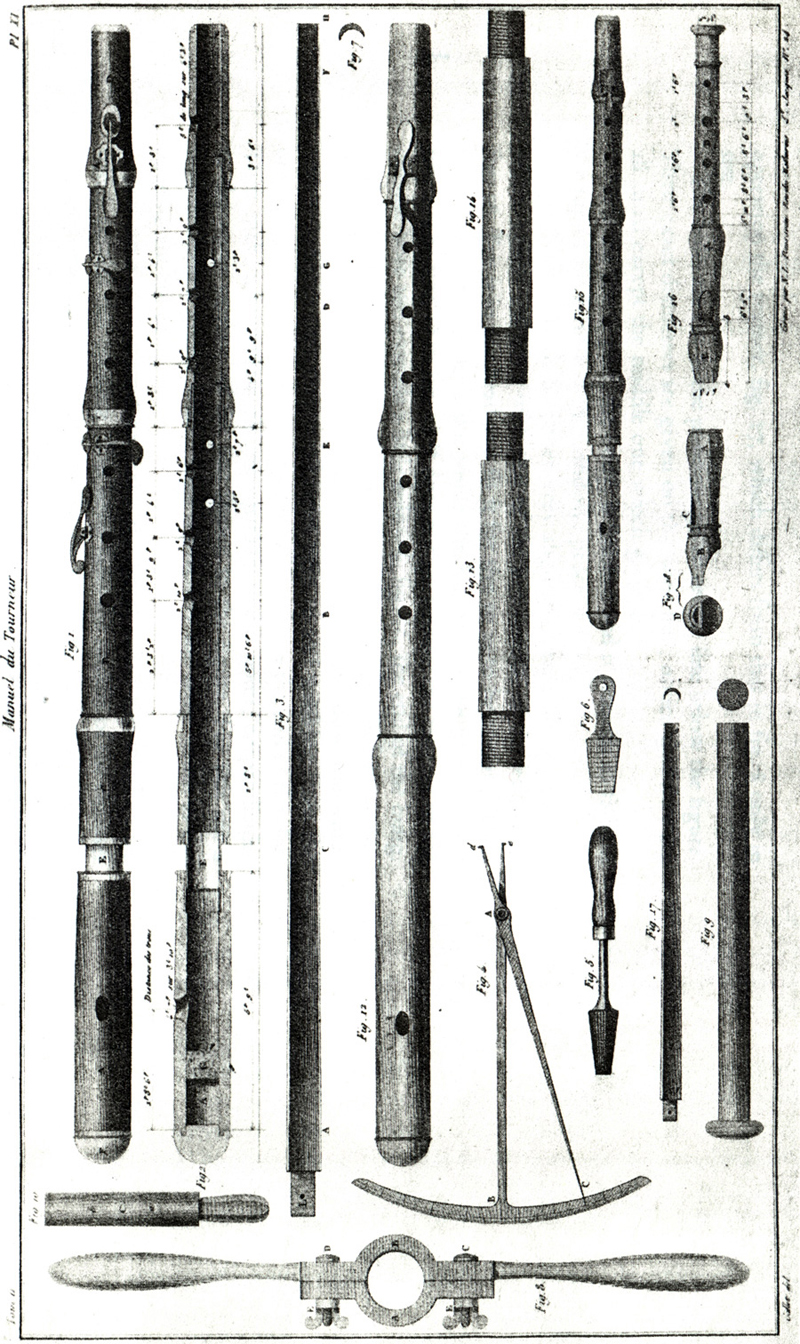

L’obiettivo di questo breve lavoro è quello di

analizzare il procedimento costruttivo di uno strumento specifico,

il flauto traversiere. Anche l’arco cronologico considerato

è piuttosto ben definito, dato che lo strumento è apparso attorno

al 1680 ed è stato impiegato professionalmente fino alla fine

del Settecento.

In un primo momento mi dedicherò a una rapida

ricognizione delle tecniche e degli utensili di cui potevano

disporre gli artigiani dell’epoca, facendo riferimento a una

delle pochissime testimonianze disponibili sull’argomento, il

Manuel du Tourneur di Bergeron. Si tratta di un’opera

rivolta a tornitori dilettanti, compilata alla fine del Settecento,

che nonostante i limiti connessi alla sua destinazione offre

un interessante compendio dei metodi e delle possibilità tecniche

della carpenteria dell’epoca.

Il tentativo di ricostruire il procedimento antico

sarà poi seguito da un confronto con la descrizione di quello

adottato da un apprezzato costruttore di copie di strumenti

storici a fiato, Michele Losappio, che ha gentilmente acconsentito

ad aprire il suo laboratorio.

PRIMA PARTE – IL METODO COSTRUTTIVO ANTICO[*]

I materiali

Nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo,

i materiali impiegati nella costruzione dei flauti traversi

e di molti altri strumenti a fiato di dimensioni paragonabili,

come ad esempio i flauti diritti o gli strumenti ad ancia, erano

sostanzialmente due: il legno e l’avorio. Quest’ultimo, in realtà,

era usato solo nella produzione di strumenti di particolare

pregio perché, anche se era apprezzato per l’eleganza e la bellezza,

presentava grandi svantaggi pratici nella lavorazione, era facilmente

deteriorabile e, soprattutto, assai costoso.

I primi accenni ai criteri di scelta delle essenze

nella costruzione di strumenti a fiato si trovano nella Harmonie

Universelle di Mersenne, riferite alle traverse:

Leur matiere peut estre de prunier, de cerisier

& des autres bois qui se percent aysément, mais on choisit ordinairement

du bois d’une belle couleur, & qui reçoit un beau poly, afin

que la beauté accompagne la bonté de l’instrument, & que les

yeux soient en quelque façon participans du plaisir de l’oreille:

on les fait ordinairement de buis; elles sont aussi fort bonnes

de chrystal, ou de verre & d’ebene.[2]

L’analisi degli originali conservatisi mostra,

comunque, che queste affermazioni restano valide per tutti gli

strumenti a fiato della sua epoca e anche per quelli del periodo

precedente. Mersenne fa esplicito riferimento a legni di susino

e ciliegio e accenna genericamente anche ad altri legni che

presentano la caratteristica di lasciarsi forare con facilità

ma, di fatto, il legno impiegato più frequentemente era il bosso.

Altre essenze in uso erano il pero e l’ebano, mentre spesso

gli strumenti di grandi dimensioni venivano realizzati in acero,

legno molto più leggero anche se particolarmente sensibile all’umidità

e, per questo motivo, inadatto a strumenti con cameratura stretta.

Circa un secolo più tardi Quantz affrontò l’argomento

nel suo trattato sul flauto traverso:

(§18) I Flauti sono formati di ogni spezie di

legno duro, come Bosso, Ebano, Legno reale, Legno santo, Grenadiglia.

Il Bosso è il legno più duro, e più ordinario per fare flauti,

ma l’Ebano rende il tuono più chiaro, e più bello; si deve foderare

il flauto con l’Ottone, come alcuni hanno provato, per fare

il di loro suono rampognante, rozzo e disaggradevole. (§19)

Siccome certe umidità penetrano nell'interno del flauto, che

si suona, le quali sono dannose, bisogna avere diligenza di

nettarlo spesso con un cencio appeso ad un bastone; e perché

tale umido non entri nel legno, conviene ungerlo qualche volta

con oglio di mandorle.[3]

Dall’analisi di queste affermazioni si possono

trarre interessanti considerazioni. In primo luogo, si può osservare

che, più di un secolo dopo le informazioni di Mersenne, il bosso

era ancora il materiale più diffuso, mentre i legni da frutto

non sono nemmeno menzionati. In compenso, l’ebano si era imposto

nelle preferenze di Quantz perché, grazie alle sue caratteristiche,

conferiva allo strumento un timbro più chiaro e bello, qualità

che egli cercava di intensificare anche tramite l’allargamento

della cameratura, che contribuiva ad accrescere la purezza e

la rotondità del suono nelle prime due ottave.

Notiamo, a questo punto, come l’attenzione di

Quantz per la qualità del suono e la noncuranza pressoché completa

per l’aspetto dello strumento si ponga in contrasto con l’atteggiamento

manifestato da Mersenne un secolo prima, caratterizzato invece

da un certo interesse per la bellezza del colore, la lucidatura

e, in generale, per la partecipazione della vista al piacere

dell’udito. Sebbene all’apparenza di poco conto, si tratta senz’altro

di un innegabile mutamento di sensibilità.

Un uso determinato da motivi esclusivamente estetici

fu, a partire dalla metà del XVII secolo, quello di trattare

la superficie esterna dello strumento con tinte scure o con

acidi che conferivano al materiale impiegato le sembianze di

un prezioso legno esotico. Naturalmente, il favore incontrato

da questi interventi dipendeva dai gusti e dalle convinzioni

personali: alcuni esprimevano totale disapprovazione, altri

apprezzamento per il risultato estetico sulle venature, altri

ancora una tolleranza accresciuta dalla convinzione che il passaggio

dell’acido potesse rinforzare la superficie del legno.

Un’interessante osservazione di Quantz riguarda

la manutenzione, con particolare riferimento al problema della

condensa che si forma abbondantemente all’interno del tubo già

dopo pochi minuti di uso dello strumento. Oltre a raccomandare

di asciugare l’interno con un panno applicato a un bastoncino,

egli osservava come alcuni legni fossero più sensibili di altri

al permanere della condensa e, in generale, più suscettibili

alle variazioni atmosferiche. Va detto che, quando uno strumento

viene suonato, il rapido passaggio dall’essere asciutto e, spesso,

freddo all’essere umido e caldo comporta brusche sollecitazioni

cui ogni tipo di legno reagisce diversamente. Il legno di bosso,

ad esempio, specialmente se non stagionato a dovere, è soggetto

a deformazioni, soprattutto in prossimità delle zone più delicate

dello strumento come i giunti tra i vari pezzi. Oltre agli effetti

estetici, le deformazioni possono influire sull’intonazione

del flauto e, nei casi più gravi, possono intaccare forma e

tenuta degli incastri tenone-mortasa, compromettendone anche

del tutto la funzionalità. Il legno d’ebano, invece, non è soggetto

a deformazioni, ma piuttosto a rotture o crepe, che possono

manifestarsi improvvisamente anche durante l’uso dello strumento.

L’accorgimento suggerito da Quantz e tuttora in uso oggi, era

di ungere lo strumento con olio di mandorle al fine di rendere

idrorepellenti le pareti interne del tubo ed evitare così gli

inconvenienti dovuti all’assorbimento dell’umidità.

Diversi esemplari sono giunti sino a noi privi

di crepe o deformazioni e, senza dubbio, il legname impiegato

per la loro realizzazione era stato meticolosamente stagionato.

Esisteva un tempo in Inghilterra una procedura segreta per la

stagionatura della varietà locale di bosso, che consisteva nel

seppellire il legname sotto miscugli di terra e letame, lasciandolo

riposare per vent’anni o più. Pare che i costruttori antichi

attribuissero particolari proprietà al legno stagionato secondo

questa tecnica, responsabile forse anche dell’accentuata colorazione

miele di alcuni strumenti in bosso che si sono conservati sino

ad oggi. D’altra parte, solo in un’epoca in cui i mestieri si

tramandavano di padre in figlio era possibile pianificare una

stagionatura così lunga, che faceva del legno un piccolo tesoro

per gli eredi.

Il procedimento costruttivo

In passato, la costruzione del flauto e, più in

generale, degli strumenti a fiato in legno non richiedeva competenze

diverse da quelle possedute da qualsiasi buon tornitore, anche

se probabilmente solo i più abili sarebbero riusciti a ottenere

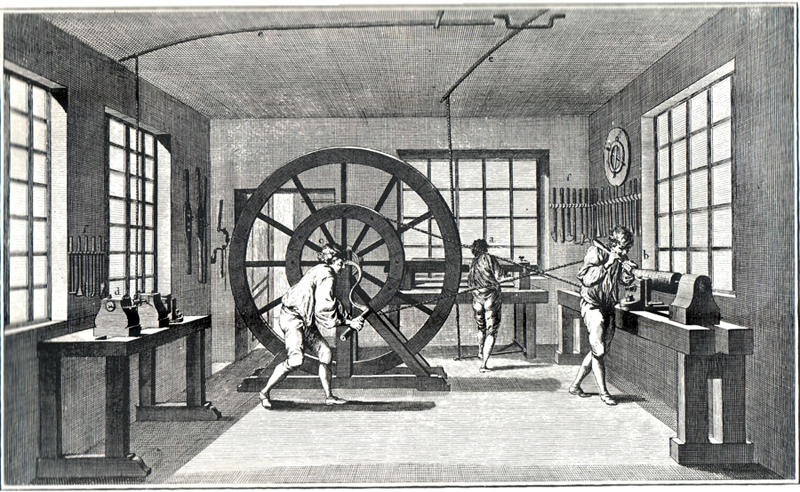

un buon risultato. Gli utensili impiegati nella costruzione

degli strumenti sono descritti in alcune opere classiche sulla

tornitura, come ad esempio L’art de tourner en perfection

di Plumier (1701) e il Manuel du Tourneur di Bergeron[4]

(1792 e 1816) e compaiono anche nelle tavole dell’Encyclopédie

di Diderot (1751-1780).

Le testimonianze relative alla prassi costruttiva

dell’epoca sono invero piuttosto scarse e, del resto, l’iniziativa

di compilare descrizioni tecniche specifiche del procedimento

di costruzione non era per nulla conveniente: molto più saggio

era mantenere rigorosamente il segreto sui trucchi del mestiere.

Non si tratta di un caso, dunque, se l’unico esempio di una

simile descrizione ci è stato offerto da Bergeron, il quale

non era un costruttore, ma un noto avvocato. Grazie a lui, siamo

in grado di ricostruire almeno le fasi fondamentali del procedimento

che verosimilmente doveva seguire ogni costruttore dell’epoca.

Quanto ai dettagli di ogni singolo passaggio, data la notevole

variabilità in funzione della geografia e persino delle abitudini

dei singoli costruttori, nulla può essere detto a un livello

generale come quello della nostra trattazione: la disponibilità

di mezzi, l’ingegno, l’esperienza o le consuetudini di famiglia,

infatti, influivano profondamente sulle scelte costruttive e,

data anche la scarsa circolazione di informazioni cui si è fatto

cenno, una ricostruzione esauriente è probabilmente impossibile

da realizzare.

Tutto aveva inizio con la scelta del legno, cui

seguiva la sua riduzione in blocchetti di dimensioni adeguate,

vale a dire di poco superiori a quelle del pezzo finito. Per

un flauto in quattro parti erano necessari quattro pezzi di

legno della medesima densità e colore, in modo da garantire

un risultato finale il più possibile omogeneo. Le parti erano

ottenute per spaccatura piuttosto che per segatura e le ragioni

di tale preferenza risiedevano nel fatto che il ricorso all’accetta

assicurava che la rottura avvenisse in corrispondenza dei naturali

punti deboli della struttura del legno, laddove la sega avrebbe

interrotto le venature e alterato gli equilibri interni ottenuti

dopo una lunga stagionatura. I pezzi erano quindi passati al

tornio per sbozzarne la sagoma esterna e poi accorciati, in

modo da ottenere dei cilindri di diametro e lunghezza di poco

superiori a quelli finali. A questo punto, si praticava longitudinalmente

e centralmente un foro di piccolo diametro, molto più stretto

rispetto a quella che sarebbe stata poi la cameratura dello

strumento. Per questo passaggio si adoperava una sorta di piccolo

trapano o un alesatore e si fissava il pezzo al tornio con una

lunetta, la quale consentiva da un lato di mantenerlo fermo

e, dall’altro, di avere facile accesso all’estremità da forare.

I pezzi così ottenuti erano lasciati riposare ancora una volta

al riparo dal sole e dall’umidità e, grazie all’aria che poteva

circolare all’interno, la stagionatura avveniva in maniera molto

più rapida ed efficace.

Al termine di questa seconda stagionatura iniziava

la fase successiva della lavorazione, durante la quale veniva

allargato il foro pilota praticato in precedenza e veniva così

conferita alla cavità interna del tubo la sua forma definitiva.

Per compiere tale operazione venivano usati degli alesatori,

ovvero attrezzi simili a sgorbie, adatti alla lavorazione all’interno

del pezzo.

Dopo aver portato l’interno a forma definitiva,

si poteva passare alla realizzazione delle mortase. Si trattava

di fissare i pezzi al tornio, separatamente, servendosi di un

mandrino opportunamente sagomato che doveva essere preparato

con la massima cura poiché doveva far combaciare nel modo più

preciso possibile l’asse di rotazione del tornio con l’asse

della cavità interna del pezzo. In caso contrario, le pareti

esterne dello strumento avrebbero avuto spessore non uniforme

e, di conseguenza, l’incastro tra i pezzi avrebbe potuto essere

compromesso, così come le qualità sonore dello strumento. Esternamente,

in corrispondenza delle mortase, erano spesso presenti degli

anellini,[5]

di solito con funzione di abbellimento ma talvolta anche di

rinforzo. Il loro profilo interno era leggermente tronco-conico

e venivano incollati al pezzo subito dopo la lavorazione della

mortasa.

A questo punto si procedeva con la tornitura esterna

definitiva durante la quale erano realizzati anche i tenoni,

opportunamente dimensionati in modo da poter entrare agevolmente

nelle mortase. A causa delle continue sollecitazioni meccaniche

cui erano sottoposti, essi non potevano avere lo stesso diametro

delle mortase, ma era necessario che vi fosse un certo gioco

tra i due pezzi. La stabilità dell’incastro era poi garantita

avvolgendo del filo cerato all’esterno del tenone e, per evitare

che quest’ultimo si spostasse quando lo strumento era smontato,

si praticavano delle tracce circolari.

Il passo successivo consisteva nel praticare i

fori di diteggiatura, il foro della chiave e quello dell’imboccatura.

Una volta determinata la loro corretta posizione e il loro diametro

esterno si procedeva alla foratura per mezzo di un trapano dalla

punta leggermente più piccola del diametro del foro e si procedeva

poi all’allargamento dei fori pilota impiegando utensili di

vario tipo, ad esempio delle fresette coniche. Durante tutto

il procedimento era necessario controllare costantemente sia

la misura del diametro del foro in lavorazione, sia l’intonazione

e la resa sonora dello strumento, al fine di stabilire se l’allargamento

fosse sufficiente. Dopo quest’operazione, o anche contemporaneamente,

si praticava la svasatura interna dei fori. Anche in questo

caso gli utensili impiegati erano assai vari e molto dipendeva

dalle disponibilità e dall’ingegno del singolo costruttore.

Le ultime fasi di lavorazione prevedevano l’applicazione

della chiave, la preparazione del cappuccio di chiusura della

testata e, ovviamente, la prova dello strumento, alla quale

potevano seguire diverse fasi di ritocco della svasatura o del

diametro dei fori per ottimizzare l’equilibrio di intonazione

dello strumento.

Gli utensili del mestiere

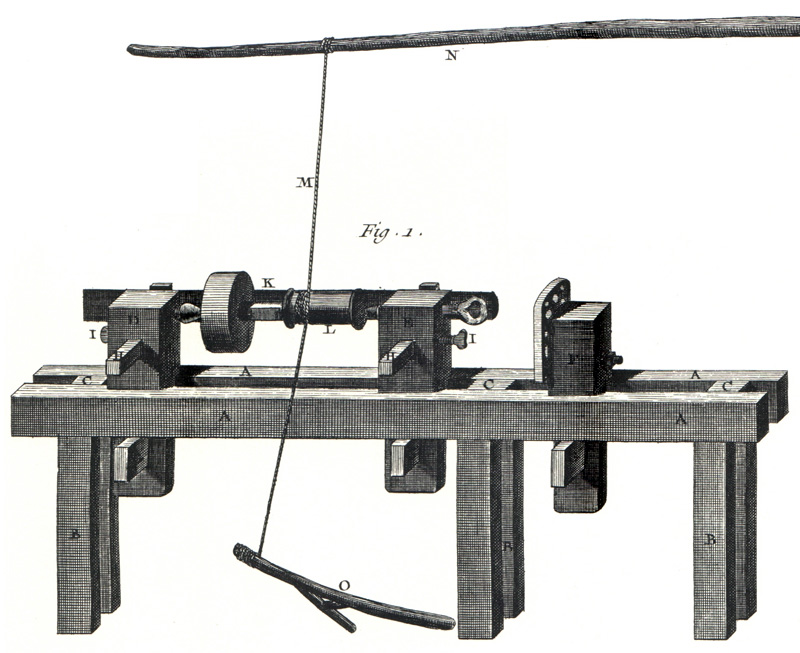

Gli alesatori

L’alesatore è un utensile impiegato per la finitura

di fori conici o cilindrici, dotato di spigoli di taglio detti

taglienti in grado di asportare piccoli spessori del materiale

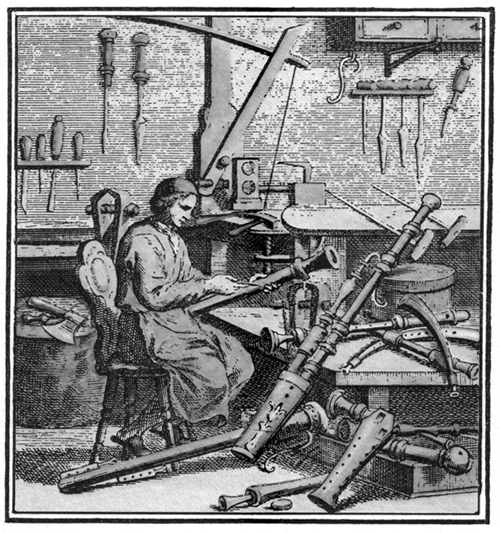

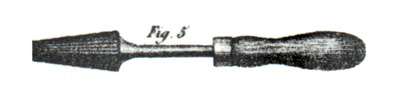

in eccesso. La prima rappresentazione iconografica nota di questi

utensili si trova nell’illustrazione di Christoph Weigel,

Der Pfeiffenmacher (1698), oggi parte della Dayton C. Miller

collection

(figura 1);

il dettaglio degli alesatori è rappresentato in

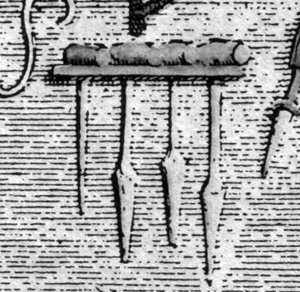

figura 2. Altri alesatori sono raffigurati nell’Encyclopédie

(figura 3) e un ulteriore esempio

si trova nelle tavole annesse al trattato di Bergeron

(figura 4).

Pur nella semplicità del disegno, gli alesatori

dell’illustrazione di Weigel si possono ricondurre al tipo illustrato

con maggior dettaglio nelle tavole di Bergeron. Indicazioni

precise sul loro impiego sono fornite proprio da quest’ultimo,

che spiega come essi dovessero essere fissati saldamente con

una morsa mentre i pezzi venivano inseriti e ruotati a mano.

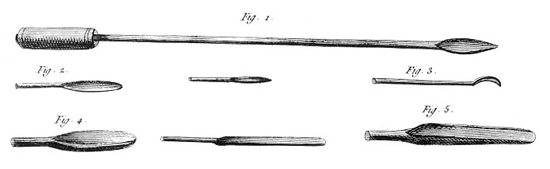

Bergeron fornisce l’illustrazione di un unico

lungo alesatore da finitura

(figura 4, in alto), ma ne descrive anche altri quattro

di lunghezza inferiore per le corrispondenti parti del flauto,

ciascuno dei quali riproduce un determinato tratto dell’alesatore

di finitura. Ognuno di essi doveva essere più lungo dello stretto

necessario di modo che, quando l’usura ne avesse resa necessaria

l’affilatura, l’assottigliamento complessivo dell’utensile non

ne avrebbe compromesso la funzionalità.[6]

Molto inverosimile, invece, appare l’impiego del lungo alesatore

di finitura cui si è fatto cenno. Secondo Bergeron, esso avrebbe

dovuto essere usato sullo strumento già finito esternamente

e assemblato, bloccato in una morsa. La descrizione di questo

passaggio, così in contrasto con una valutazione dettata da

elementare buon senso, può essere un indizio in grado di confermare

il fatto che Bergeron non aveva mai costruito un flauto. Sembra

del tutto improbabile, infatti, che potesse essere prassi diffusa

quella di ruotare tutto lo strumento sull’alesatore facendo

leva su una morsa applicata a un solo pezzo perché i tenoni

non sarebbero mai rimasti solidali con le mortase; va aggiunto,

poi, che la testata del flauto, di forma interna cilindrica,

non avrebbe dovuto essere coinvolta in quest’operazione, ma

di questo dettaglio non è fatto il minimo cenno.

Quanto al concreto impiego degli alesatori, vi

erano due possibilità: essi potevano essere tenuti in mano mentre

il pezzo veniva ruotato, oppure si poteva ruotare l’alesatore

sul pezzo fissato a una morsa, a seconda della presenza o meno

di un’idonea impugnatura. Molto poco credibile appare invece

l’ipotesi che fossero usati con il pezzo caricato sul tornio

dato che la lavorazione, che richiedeva uno sforzo considerevole,

sarebbe divenuta pericolosa e potenzialmente incontrollabile.[7]

Assai diversi sono gli alesatori rappresentati

nell’Encyclopédie: essi, infatti, appaiono formati da

un lungo manico cilindrico e da una parte terminale raschiante,

con diverse possibili forme tra cui quella a cucchiaio (figura

3, n. 1), la quale permette di raccogliere il truciolo

durante la lavorazione per poi estrarlo assieme all’attrezzo.

Il modo d’impiego di questi alesatori non è del tutto chiaro,

soprattutto per quanto riguarda la lavorazione delle cavità

coniche caratteristiche della cameratura del nostro strumento.

Si può supporre che essi venissero usati a mano per realizzare

tratti cilindrici di diverso diametro, ad esempio decrescente,

in seguito raccordati con leggera abrasione per ottenere un

unico lungo tratto conico.

Il tornio

Il tornio è un utensile per produrre solidi di

rotazione. Ciò significa che ogni sezione di un pezzo tornito,

tagliata perpendicolarmente all’asse di rotazione, è sempre

circolare. A seconda del grado di evoluzione del tornio sono

possibili numerosi tipi di movimento e di interazione fra pezzo

e tagliente e tale versatilità ha motivato la straordinaria

importanza attribuita a questa macchina sin dall’antichità.

A partire dal III secolo d.C. furono apportati

notevoli miglioramenti, soprattutto in relazione al sistema

di rotazione: un capo della corda guida fu allacciato a un pedale

o a una staffa e poi fatto passare attorno al pezzo da lavorare,

mentre l’altro capo era legato ad un palo flessibile, posto

al di sopra del tornio. L’adozione di questa tecnica aumentò

notevolmente la potenza di rotazione e presentava il vantaggio

di lasciare le mani libere durante la lavorazione. Interessanti

esempi sono rappresentati in

figura 5, in

figura 6 sullo sfondo e, con la massima chiarezza,

in

figura 7. Queste ultime due

illustrazioni testimoniano che il tornio con il palo flessibile,

che ai nostri occhi appare molto rudimentale, rimase in uso

almeno fino alla fine del XVIII secolo, nonostante fossero disponibili

altre soluzioni (si veda ad esempio il tornio ad azionamento

manuale con due velocità,

figura 6).

Le testimonianze scritte risalenti all’epoca medievale

e rinascimentale sono piuttosto scarse, ma non mancano di interesse

come nel caso di un disegno di Leonardo da Vinci, appartenente

al Codice Atlantico, che ritrae forse il primo esempio di tornio

in grado di combinare una rotazione continua, resa possibile

dal ricorso al volano, con la possibilità di impiego indipendente

da parte di un solo operatore.

Il primo trattato specifico di tornitura risale

al 1701, anno in cui fu pubblicato L’art de tourner en perfection

dell’abate Charles Plumier. Nel 1678 Joseph Moxon si era occupato

di tornitura nel suo Mechanick Exercises or the Doctrine

of Handy-Works, il primo trattato inglese che illustrò e

descrisse l’uso degli utensili di vari mestieri, tra cui l’arte

del fabbro, la gioielleria, l’orologeria, la carpenteria, la

tornitura e la muratura. Più tardi, nell’Encyclopédie

compilata fra il 1751 e il 1772, Diderot e D’Alembert inclusero

molte tavole in cui erano illustrati il funzionamento del tornio

e i lavori che era possibile eseguire con esso. L’opera classica

della tornitura antica, tuttavia, rimane il Manuel du Tourneur

pubblicato da L.E. Bergeron nel 1792: comprende due volumi contenenti

ben 96 tavole e illustra in grande dettaglio quale fosse lo

stato di quest’arte all’epoca, anche se non era destinato ad

artigiani veri e propri, ma agli aristocratici che si dilettavano

di tornitura.

Verso la fine del Settecento il tornio subì una

profonda evoluzione che lo trasformò in una macchina molto sofisticata.

Il tornio moderno non fu inventato nel vero senso della parola,

ma fu il risultato di un lento e graduale processo di miglioramento.

Un passaggio chiave in questo sviluppo fu l’introduzione di

un volano separato dal mandrino con la funzione di mantenere

uniforme la velocità e costante il verso di rotazione. Già nel

1678 Moxon aveva descritto i vantaggi di questo potenziamento

osservando che il volano avrebbe permesso di eseguire il lavoro

molto più rapidamente rispetto a prima, quando il sobbalzare

del palo verso l’alto interrompeva di continuo la rotazione;

con un volano capace di immagazzinare l’energia e ridistribuirla

in modo uniforme, invece, il lavoro avrebbe potuto fluire senza

scosse e l’artigiano, mentre agiva con le gambe su un pedale

o su una manovella per fornire energia al tornio, avrebbe potuto

avere entrambe le mani libere.

Un altro importante miglioramento fu la sostituzione

della struttura in legno con una in ferro, materiale più resistente

alle deformazioni, che permetteva tra l'altro l’applicazione

di un carrello mobile sempre perfettamente allineato con l’asse

di rotazione.

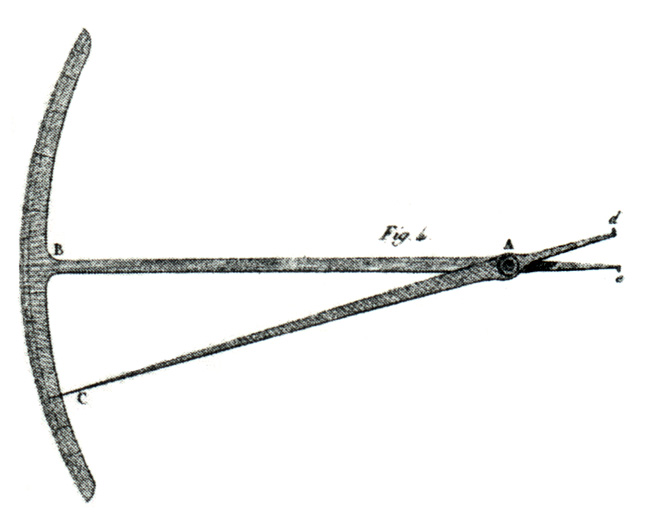

Altri utensili

Molti altri piccoli attrezzi occupavano i banchi

da lavoro dei costruttori di strumenti a fiato. Tra essi, in

particolare, si possono notare alcuni strumenti per il controllo

della lavorazione e la misura degli strumenti. In

figura 8, ad esempio, è raffigurato un calibrino

conico, descritto nel trattato di Bergeron, munito di indicatori

in corrispondenza di diversi diametri di circonferenza: un simile

utensile era prezioso durante la fase di allargamento definitivo

dei fori di diteggiatura poiché consentiva di capire quanto

mancasse al raggiungimento della dimensione finale. Un altro

esempio può essere il calibro ad arco di

figura 9, descritto sempre nel medesimo trattato,

che consentiva di prendere misure dall’interno o dall’esterno

del tubo, mediante le punte d ed e, e di leggerne

il valore con una certa precisione rilevando la lunghezza dell’arco

BC sulla scala graduata.

Un altro attrezzo indispensabile era la fresetta

conica per l’allargamento dei fori, rappresentata in

figura 10, il cui impiego è facile da intuire. Molto

interessante, poi, è una seconda fresetta per la svasatura interna,

riportata in

figura 11, composta da un manico

provvisto di una comoda impugnatura e di un’astina filettata

nella parte terminale, cui andava avvitata l’altra porzione

dell’utensile, consistente in un piccolo tronco di cono zigrinato.

Facendo scorrere quest’ultimo all’interno del tubo sino al raggiungimento

del foro da svasare, era possibile avvitarvi il manico attraverso

lo stesso foro e sollevare l’attrezzo per raschiare, ruotando,

la parte interna della cavità.

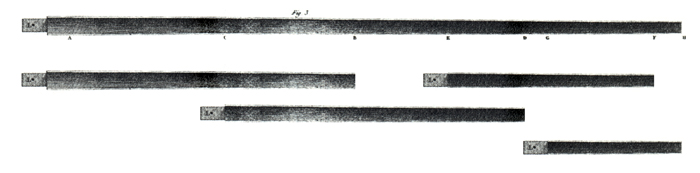

Per completezza, la tavola tratta dal Manuel

di Bergeron è riprodotta integralmente in

figura 12.

SECONDA PARTE – INTERVISTA A UN COSTRUTTORE[**]

Per capire in quale misura i metodi costruttivi

attuali si discostino da quelli del passato si è pensato di

intervistare Michele Losappio, un noto costruttore di copie

di strumenti a fiato storici, il cui laboratorio si trova a

Castel San Gimignano, in provincia di Siena.

Per quanto riguarda i flauti traversi, fra i suoi

modelli di riferimento sono compresi due flauti di fine Seicento

e inizio Settecento, ovvero un Hotteterre e un Denner, un paio

di metà Settecento, ovvero un Villars e il classico Rottenburgh

(o anche un Palanca), e un Kirst di fine Settecento. Si tratta

di strumenti dalle caratteristiche piuttosto eterogenee, dal

punto di vista sia costruttivo che strumentale in senso lato.

Gli abbiamo chiesto di illustrare gli aspetti più propriamente

tecnici del procedimento da lui seguito per costruire la copia,

senza trascurare qualche riflessione sull’atteggiamento del

costruttore moderno nei confronti dell’originale. La discussione

ha avuto inizio proprio a partire da quest’ultimo punto.

Qual è, secondo lei, il rapporto del costruttore

di oggi con lo strumento d’epoca?

Penso che sia sostanzialmente simile a quello

che c’era tra costruttore e strumento all’epoca: si parte comunque

da un modello, solo che nel caso del costruttore moderno si

tratta di un esemplare antico, nella scelta del quale intervengono

fattori diversi come quello commerciale e la moda. A parte questo,

tuttavia, anche all’epoca i costruttori avevano di certo consolidato

un modello o più di uno, derivanti da altri precedenti con modifiche

più o meno consistenti, anche in relazione alle esigenze dei

musicisti.

Il fatto che siano trascorsi alcuni secoli e che

moltissime informazioni relative non solo alla costruzione,

ma anche alla prassi esecutiva siano state perdute per sempre

può indurre ad assumere un atteggiamento piuttosto rigido di

fronte all’originale, a fare cioè di ogni singolo esemplare

un modello.

Naturalmente, all’epoca c’era molta variabilità,

anche nell’ambito della produzione di uno stesso costruttore,

causata non di rado dalla non controllabile qualità del legno.

Premesso che è indispensabile studiare il maggior numero possibile

di originali per acquisire informazioni, capire i metodi di

lavorazione e individuare i modelli, due sono gli atteggiamenti

che è possibile assumere: mirare alla riproduzione più fedele

possibile di un particolare originale, che magari non può più

essere suonato, oppure far proprie le caratteristiche fondamentali

di uno strumento – come la cameratura, la posizione e il diametro

dei fori – e costruire strumenti dotati di vita propria, che

si discostano dall’originale in particolari più sfumati e aggiornati

alle esigenze dei musicisti. Di fatto, anche se in rari casi

può capitare che l’originale prescelto presenti già di per sé

caratteristiche compatibili con la nostra pratica musicale –

soprattutto relativamente all’intonazione e al diapason – di

norma accade che le richieste dei committenti impongano notevoli

forzature.

Personalmente, ritengo sia corretto fare in modo

che la copia somigli il più possibile all’originale, ma credo

sia altrettanto sensato costruire strumenti adattati alle nuove

esigenze. Un ruolo fondamentale, in questo senso, è rivestito

dai suggerimenti dei musicisti, che spesso richiedono aggiustamenti

imposti dalla viva pratica del loro strumento. Nel caso di strumenti

dal modello ben consolidato come quelli di fine Settecento,

queste modifiche sono piuttosto ridotte.

Oggi la prospettiva del costruttore è diversa

perché può contare sulla visione sinottica di una grande quantità

di modelli, dei quali può astrarre le caratteristiche locali;

è poi possibile preparare un catalogo con vari tipi di strumenti

da proporre ai possibili acquirenti. All’epoca, invece, ogni

artigiano aveva il suo concetto di strumento, il suo strumento.

Anche all’epoca c’era notorietà, commercio, scambio.

Tanto più che in merito alla costruzione degli strumenti a fiato

non c’erano molti segreti da custodire gelosamente come accadeva

invece nel caso dei liutai, che dovevano seguire un procedimento

costruttivo molto più articolato.

Via via che si conoscono strumenti nuovi, che

li si studia e li si misura, emergono caratteristiche che si

ripetono e ci si rende conto che, con il passare del tempo e

in modo molto chiaro verso la fine del Settecento, i modelli

si erano consolidati. Tralasciando le differenze regionali,

insomma, si può affermare che il procedimento avviatosi all’inizio

del Settecento, o anche prima con il flauto conico barocco,

era arrivato a maturazione completa nel giro di un centinaio

d’anni e che le forme si erano consolidate molto nettamente.

Nel caso di alcuni costruttori particolarmente precisi, si può

addirittura notare che il modello è sempre lo stesso.

Con quale criterio sceglie il materiale per costruire

la copia?

All’inizio della mia attività, vale a dire circa

venticinque anni fa, usavo del bosso locale. Il problema posto

dalla varietà nostrana, il Buxus sempervirens, non riguarda

tanto la qualità del legno in sé, quanto piuttosto il fatto

che da noi, normalmente, il bosso è potato a siepe e si trova

quindi solo in pezzatura corta e contorta. In seguito ho usato

anche varietà non nostrane di bosso, come il Buxus balearica,

proveniente dai Pirenei e molto conosciuto anche in epoca antica.

Normalmente, in Italia si possono trovare pezzi

di tronco del diametro di circa 10 centimetri, o di poco più

grossi. Bisogna tenere presente che, per raggiungere dimensioni

modeste come queste, il bosso impiega moltissimo tempo, circa

settant’anni e anche di più. Il Buxus balearica, invece

si può trovare con facilità in pezzature decisamente maggiori

(figura 13).

In commercio si trova già squadrellato oppure

in tronco e, generalmente, è piuttosto fresco e bisogna quindi

provvedere alla stagionatura. Ovviamente, si tratta di una fase

molto delicata.

Pare che, un tempo, fosse abbastanza diffusa l’usanza

di seppellire il legno sotto il letame per venti o anche venticinque

anni. Naturalmente si tratta di un metodo improponibile oggi…

Anch’io ho letto di quest’usanza di seppellire

il legno o addirittura di esporlo nelle stalle ai liquami degli

animali. Il vantaggio di questa pratica, probabilmente, derivava

dal fatto che alcune sostanze, come l’ammoniaca, avevano il

potere di evitare la formazione di muffe e, dunque, il deterioramento

del legno. Bisogna tenere presente, infatti, che se è vero che

nella prima fase di stagionatura è necessario conservare il

legno in un ambiente piuttosto umido per evitare che si secchi

troppo rapidamente, è vero anche che, nel caso di un tronco

appena tagliato e contenente moltissima acqua, succhi e sostanze

zuccherine, ciò significa esporlo al rischio di muffa. Non è

escluso, poi, che l’esposizione del legno ad un simile ambiente

chimico conferisse alcune particolari caratteristiche come,

ad esempio, l’apprezzato color miele. All’epoca era ben noto

anche il procedimento con l’acido nitrico, responsabile della

stessa colorazione miele, anche più scura ed ambrata.

Ad ogni modo, come è facile intuire, si tratta

di un procedimento che oggi nessuno usa più. Personalmente,

ritengo necessario lasciar passare un congruo numero di anni

dal momento di acquisto del legno, circa cinque o sei. C’è una

prima fase, che copre i primi due anni circa, in cui il legno

contrae notevolmente le proprie dimensioni, in modo assai diverso

a seconda che la direzione sia radiale o longitudinale. Se si

iniziasse a lavorarlo prima che essa sia trascorsa, quasi sicuramente

lo si spaccherebbe.

La stagionatura è un procedimento sulla cui durata

non è possibile intervenire: oltre all’evaporazione dell’acqua,

deve verificarsi un vero e proprio mutamento chimico legato

al filtraggio dell’ossigeno, la cui lentezza è proporzionale

allo spessore del legno. Se è possibile intervenire sulla diminuzione

dell’acqua, non lo è invece sul reale procedimento di stagionatura,

che non può quindi essere indotto artificialmente. L’equilibrio

è molto delicato, ma il procedimento è semplice: all’inizio

bisogna tenere il legno in ambiente piuttosto umido, facendo

sempre molta attenzione alle muffe; poi, man mano che procede

la stagionatura, lo si sposta in ambienti più secchi. Il freddo

non rappresenta un problema per il legno, ma bisogna aver cura

di tenerlo lontano dalle correnti d’aria.

Le alterazioni che si manifestano anche molto

tempo dopo la realizzazione dello strumento, come ad esempio

l’incurvarsi del legno, si possono ricondurre al processo di

stagionatura o vi sono altri fattori da considerare?

La tendenza a piegarsi, tipica del bosso, dipende

sia dal legno in sé, sia dalla direzione della venatura nel

pezzo, che dovrebbe essere il più dritta possibile. La scelta

ideale è quella fatta a partire da pezzi di quarto, ovvero tagliati

radialmente, in seguito lavorati cercando di escludere il centro;

quest’ultima accortezza, nel caso in cui il pezzo da eseguire

sia particolarmente grande, come una campana di oboe o di clarinetto,

non è sempre traducibile in pratica. Osservando gli originali,

comunque, si può constatare che questo criterio di scelta era

assunto anche dai costruttori antichi: la maggior parte degli

strumenti conservati, infatti, è stata costruita a partire da

un pezzo di quarto orientato sempre nello stesso modo, come

rivela l’angolo formato dagli anelli.

Anche le vicissitudini subite dagli alberi prima

del taglio e della stagionatura possono influire sul comportamento

successivo dello strumento. Determinante in questo senso è la

stagione in cui l’albero è stato tagliato: la stagione preferita

di norma è l’inverno, perché in quel periodo l’albero non è

in vegetazione e contiene una minor quantità di liquidi e sostanze

zuccherine.

Qual è il fattore prevalente che orienta la scelta

del tipo di legno da parte del costruttore moderno?

Salvo eccezioni, la tendenza prevalente è quella

di riprodurre gli originali con il legno in cui sono stati costruiti.

Per buona parte del Settecento l’essenza preferita è stata il

bosso; solo in un secondo momento, soprattutto all’epoca di

Quantz, l’ebano ha goduto di maggior fortuna.

La scelta di adottare lo stesso legno del modello

non è di secondaria importanza dato che i risultati sono sensibilmente

differenti. Poiché la tendenza comune dei costruttori antichi

era quella di mantenere il più possibile costante la massa degli

strumenti e poiché materiali diversi hanno pesi specifici diversi,

gli spessori venivano modificati, pur mantenendo inalterate

la struttura interna e le distanze. Tutto questo aveva un senso

e dovrebbe indurre un costruttore coscienzioso ad introdurre

modifiche nella realizzazione di una copia commissionata con

un legno diverso da quello dell’originale.

Quali sono le prime operazioni da compiere sul

legno pronto per la lavorazione?

Normalmente un tronco grosso viene aperto a metà

per essere lasciato libero di assestarsi. Non è detto che debba

essere subito ridotto a quadrelli, anzi. In genere ciò non è

conveniente perché in questo modo il legno è maggiormente esposto

alle deformazioni e quindi è meglio suddividerlo dopo un certo

periodo di stagionatura. Un’accortezza da adottare è quella

di paraffinare le estremità del quadrello per evitare un’evaporazione

troppo veloce attraverso i tubi tagliati. Una squadratura regolare

può essere fatta con una sega a nastro, oppure con una sega

a mano, probabilmente usata anche dai costruttori dell’epoca,

con la quale possono essere praticati anche dei tagli prismatici.

Secondo alcuni, l’impiego di una sega a nastro o circolare potrebbe

non essere senza conseguenze a causa della notevole velocità,

ma si tratta di affermazioni difficilmente verificabili.

In diverse fonti l’uso dell’accetta è nettamente

preferito, nonostante i suoi rischi, a quello della sega. Cosa

ne pensa?

Non ho mai usato l’accetta, anche se può avere

il considerevole vantaggio di seguire senza tagli la linearità

delle fibre del legno, evitando così che l’evaporazione avvenga

in maniera non omogenea, con velocità diverse in parti diverse.

In realtà si tratta di un accorgimento comunemente adottato

dai carpentieri, ai quali è ben noto che il legno segato dura

molto meno di quello spaccato: ciò dipende dal fatto che, in

corrispondenza del taglio, l’evaporazione dell’acqua è molto

rapida e si apre anche una via d’accesso ai parassiti. Nonostante

questo vantaggio, comunque, si tratta di una tecnica per nulla

diffusa fra i costruttori moderni, anche perché, probabilmente,

i colpi inferti con l’accetta inducono traumi meccanici notevoli

e microfratture che si possono manifestare in un secondo momento.

Va detto, poi, che un legno come il bosso, non presentando una

venatura regolare, non si può fendere con facilità. In conclusione,

insomma, si può quantomeno restare in dubbio che i vantaggi

derivanti dal ricorso alla spaccatura pareggino i rischi.

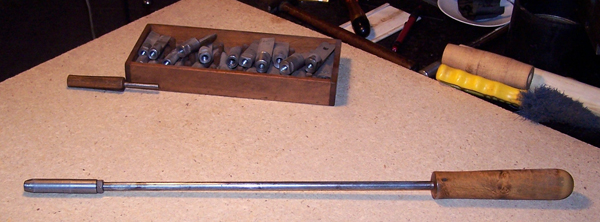

Abbiamo detto che la lavorazione ha inizio quasi

sempre da un quadrello

(figura 14). Come si procede?

Il quadrello viene stondato con una pialla o un

coltello, ma si può usare anche il tornio

(figura 15). Alla sgrossatura cilindrica può eventualmente

seguire un altro periodo di riposo, trascorso il quale si pratica

un foro pilota di circa 8-9 millimetri di diametro, tenendo

presente che i tratti più stretti nella cameratura di un flauto

barocco presentano un diametro di circa 11-13 mm. Non è detto

che il foro venga subito centrato con l’esterno: molto dipende

dalla tecnica impiegata. L’esecuzione di questo passaggio è

particolarmente delicata, soprattutto nel caso delle traverse

rinascimentali, dato che è praticamente impossibile realizzare

un unico foro perfettamente centrato di ben 60 cm. L’accorgimento

da adottare in ogni caso è quello di mantenere uno spessore

sufficiente per correggere il foro in un secondo momento.

Si possono usare punte di diverso tipo. Io ho

sempre impiegato delle normali punte elicoidali, da trapano,

ma ci sono anche le punte a cucchiaio, che scavano e raccolgono

il truciolo in modo che, quando le si estrae, quest’ultimo possa

uscire tutto in una volta. Ricorrendo a sistemi più sofisticati

e facendo uso del tornio, si può procedere forando da entrambe

le parti sino al centro, dove i due tratti si riuniscono.

Fino a questo punto, il procedimento non è molto

diverso rispetto a quello dei costruttori antichi. Secondo Bergeron,

giunti a questo stadio, occorre lasciar stagionare il pezzo

e, quando è pronto, si può procedere con l’alesatura e la rifinitura

dell’interno. A tal fine, prescrive l’uso di ben quattro alesatori

– uno per ogni pezzo dello strumento – e di un quinto per la

rifinitura, tronco-conico e di lunghezza pari a quella del flauto

montato.

Io ho usato più tecniche diverse. Per le alesature

coniche ho seguito un procedimento diverso da quello che indica

Bergeron. In realtà, anche se realizzabile, l’idea di ricorrere

a un alesatore lungo quanto tutto lo strumento è piuttosto poco

pratica. Personalmente, ho sempre usato degli alesatori conici

leggermente più lunghi del pezzo, dotati di uno o più taglienti

(figura 16) e il risultato che permettono di ottenere

potrebbe già essere considerato definitivo. Si tratta di coni

in acciaio cui vengono asportati uno o più spicchi in modo da

ottenere dei taglienti; questi ultimi non funzionano come un

fresa, quanto piuttosto secondo il principio della rasiera,

una lamina in acciaio in grado di tagliare sugli spigoli: la

lama viene affilata e poi, con un acciarino, viene schiacciata

in modo che il bordo sporga un po’ in fuori. Per poter compiere

quest’operazione, l’acciaio per gli alesatori non deve essere

troppo duro e ciò rende necessarie frequenti riaffilature, ogni

due o tre lavorazioni circa.

Ci sono due modi di usare un alesatore: è possibile

mantenerlo fermo e far ruotare il pezzo in lavorazione, oppure

fissarlo al mandrino e tenere il pezzo in mano.

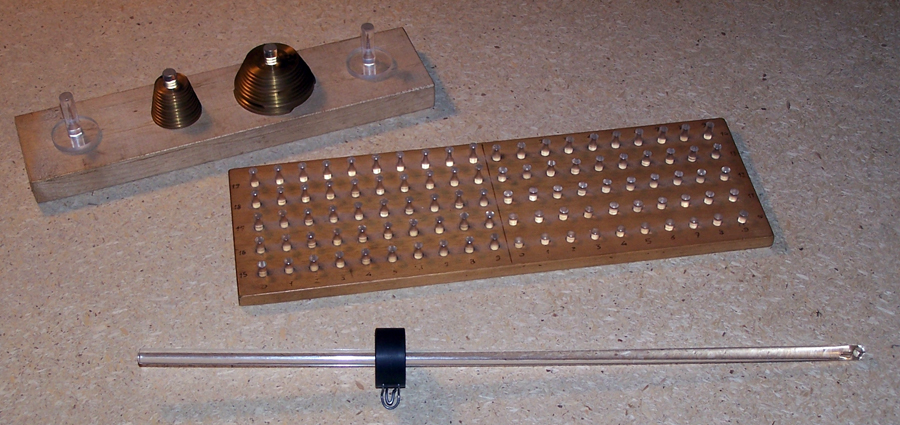

In che modo si ottiene l’alesatore giusto per

ogni flauto?

A questo punto bisogna accennare a una questione

un po’ delicata, ossia al fatto che le camerature degli strumenti

originali non sono quasi mai un cono preciso, ma possono presentare

conicità irregolare o giustapposizione di tratti conici differenti.

In molti casi, probabilmente, i costruttori intervenivano successivamente

con alesatori più corti per apportare le necessarie correzioni

in alcuni punti.

In generale, quando ho scelto un originale da

riprodurre, procedo alla misurazione della cameratura interna

nel modo più accurato possibile, vale a dire con una tolleranza

dell’ordine di grandezza di mezzo decimo di millimetro. Esistono

svariati metodi: quello cui ricorro di solito è piuttosto intuitivo

e consiste nell’introduzione di calibrini campione in plexiglass

(figura 17) a diametri distanziati di un decimo di

millimetro, che si fermano quando incontrano la stessa misura

nel diametro della cameratura. Si misura la lunghezza di quest’ultima

in corrispondenza di ogni diametro e si costruisce un diagramma.

Confrontando diagrammi di strumenti diversi, è possibile risalire

al modello seguito da un certo costruttore e apprezzare il grado

di precisione con cui lavorava. Gli strumenti del primo Settecento

sono in genere più irregolari e ciò fa supporre che i costruttori

intervenissero di frequente in un secondo momento con altri

alesatori per rimediare ad alcuni problemi di intonazione.

Oltre a questo semplice metodo di misurazione

e senza considerare metodi estremamente sofisticati ma difficilmente

accessibili come radiografie, fotogrammetrie, eccetera, esiste

un altro sistema meccanico, non invasivo, che prevede l’uso

di un comparatore: misurando lo spessore da un lato, dal lato

opposto e il diametro esterno è possibile ricavare per differenza

una misura molto accurata del diametro interno. Questo procedimento

è efficace anche nel caso di camerature a botte e, dato che

può essere ripetuto con qualsivoglia angolo di rotazione, permette

anche di verificare quanto un pezzo sia ovalizzato.

Ricapitolando, per mettersi nelle condizioni di

poter eseguire una copia con un grado accettabile di fedeltà

sono indispensabili: una misurazione della cameratura, corredata

da una tabella che riporti i diametri per ogni decimo di millimetro;

una misurazione accurata dell’esterno, realizzata con un calibro;

un’osservazione attenta, preferibilmente con uno specchietto,

della forma dei fori compreso quello d’insufflazione, per il

quale sarebbe molto utile un calco.

Durante la costruzione delle copie, applico un

metodo di controllo della cameratura interna, al computer. Una

curva rappresenta il rilievo dello strumento originale mentre

una o più curve sono relative allo strumento o agli strumenti

in fase di costruzione. In questo modo è possibile verificare

se la lavorazione procede nella maniera corretta: è un controllo

molto accurato che, nel contempo, offre anche informazioni sullo

stato degli utensili. Di solito rilevo i dati ogni volta che

un mio strumento torna nel laboratorio e li conservo. È utile,

ad esempio, per stabilire se uno strumento ha bisogno di essere

nuovamente alesato.

Ha accennato al caso delle camerature a botte:

come le realizza?

Inizialmente usavo un metodo piuttosto semplice:

prima praticavo un’alesatura cilindrica e poi intervenivo con

carte vetrate via via sempre più fini per scavare l’interno,

controllando con una specie di sonda. Attualmente, invece, quando

c’è un buon rapporto fra la lunghezza e il diametro del pezzo,

che consenta cioè di entrare con una certa facilità, ricorro

ad un sistema di alesatura più sofisticato, messo a punto da

me e che probabilmente non è molto diffuso fra i costruttori.

Si tratta di una sorta di tornitura interna: il pezzo, con il

foro primario già praticato, viene fissato sulla lunetta e fatto

girare mentre si procede alla tornitura dell’interno con un

utensile molto lungo che ho costruito io stesso, agendo per

metà da un lato e per metà dall’altro. Si potrebbe definire

una tornitura a controllo numerico eseguita manualmente poiché

c’è una tabella che prescrive il diametro corretto per ogni

punto. È un metodo che consente di realizzare qualunque tipo

di alesatura e che presenta i due importanti vantaggi di non

rendere necessaria la costruzione di un alesatore per ogni pezzo

e di indurre sul legno un trauma assai minore rispetto al procedimento

tradizionale. Va detto che un metodo come questo non era di

certo alla portata dei costruttori antichi poiché, per ottenere

un buon risultato, è indispensabile poter disporre di un tornio

dalla meccanica perfettamente funzionante.

Bergeron si limita a dire di fissare l’alesatore

a una morsa e di girare a mano, lentamente.

Molti costruttori lasciano a questo grado di rifinitura

e, del resto, molti originali sono stati rifiniti così. Sono

però necessari accorgimenti particolari e grande attenzione,

perché con l’alesatura a mano è facile influire sulla centratura

del pezzo. Dopo l’alesatura è necessario controllare per cercare

di avvicinarsi il più possibile ai valori della tabella, intervenendo

anche con carte vetrate, con olio o a secco, sino al raggiungimento

di un risultato soddisfacente. A questo punto si taglia il pezzo

nel punto giusto – il pezzo va sempre mantenuto leggermente

più lungo del necessario – e la finitura interna è ultimata.

Si può quindi procedere con la finitura esterna del flauto.

E l’alesatura cilindrica?

Solitamente procedo come per l’alesatura conica,

seguendo il metodo che ho messo a punto e di cui abbiamo discusso

poco fa. In alternativa, si adopera un utensile con vari terminali

di ricambio a seconda del diametro

(figura 18). Ogni passaggio richiede interventi correttivi

sulla centratura perché capita di scavare più da una parte che

dall’altra. È probabile che utensili simili a questi fossero

usati dai costruttori antichi anche per realizzare alesature

coniche, dato che è molto più semplice agire su tratti corti.

Questa ipotesi appare confermata dal fatto che, negli originali,

si riscontrano talvolta tratti giustapposti, lunghi fino una

decina di centimetri, realizzati con coni diversi. Anch’io all’inizio

ho usato una tecnica simile, ma quando ho cominciato a costruire

gli alesatori ho preferito dar loro direttamente la forma irregolare

del pezzo.

Come si realizzano le mortase e i tenoni?

Interessano l’ultima fase della lavorazione, quando

è stata individuata l’intestazione definitiva del pezzo ed esso

è stato tagliato longitudinalmente, alesato all’interno e lucidato

all’esterno. Il pezzo viene montato sul tornio con la lunetta

e l’utensile per il taglio viene fissato sul carrello con una

leggera inclinazione, dell’ordine di un grado. Finita la lavorazione,

che verrà in forma leggermente conica, si procede incollando

l’anello già predisposto, anch’esso con sagoma interna leggermente

conica. La mortasa si fa con lo stesso utensile, ma operando

dall’interno: una volta decisa la profondità, si regola il tornio

in modo che l’utensile avanzi per la misura desiderata, sino

a terminare in battuta sul pezzo.

A questo punto, si può passare alla finitura dell’esterno.

Esattamente. Si fissa il pezzo al tornio dall’interno,

con uno spinotto, in modo che la superficie resti libera per

la lavorazione. Le parti cilindriche e pseudo-cilindriche sono

più semplici e rapide da realizzare, mentre nel caso di quelle

curve intervengo manualmente sgrossando dapprima la sagoma esterna

in modo da produrre dei gradini ed eseguendo poi il raccordo

a mano. La tornitura esterna è un’operazione piuttosto laboriosa,

ma non eccessivamente complessa.

Infine, si praticano i fori e si applicano le

chiavi.

Si tratta proprio dell’ultimo passaggio nella

costruzione dello strumento. Inizialmente si praticano dei fori

di circa mezzo millimetro più piccoli rispetto al loro diametro

definitivo e poi si procede allargandone l’interno per mezzo

di vari utensili, come coltellini o raschietti. Per forare si

usa il trapano a colonna: il pezzo viene fissato orizzontalmente

fra due supporti laterali con due tappi protettivi, usando una

punta di dimensioni adeguate; nel caso dei flauti non capita

mai di dover praticare dei fori in diagonale. Per svasare si

ricorre ad utensili piuttosto semplici, come limette o cilindretti

metallici ricoperti di carta vetrata e si procede controllando

l’interno con una guida di luce in plexiglass e uno specchietto.

Naturalmente, i fori hanno una disposizione ben

definita a seconda dal modello: in genere, negli strumenti la

cui produzione è ormai consolidata, la posizione e le dimensioni

sono ben definite, ma a volte è bene fare delle prove e intervenire

se sono necessari dei ritocchi. Altre volte, nel caso di committenti

esperti, tengo conto delle esigenze e dei desideri dei musicisti,

per cui si può affermare che alcuni di loro contribuiscano al

consolidarsi di un modello. A parte ciò, comunque, cerco sempre

di riprodurre con la massima fedeltà la svasatura degli originali.

E per quanto riguarda i trattamenti esterni?

Il bosso, di solito, viene verniciato per motivi

estetici. Esiste poi la possibilità di eseguire il trattamento

con acido nitrico, che tendo ad applicare anche a flauti i cui

originali sono in bosso naturale. Ritengo, infatti, che la finitura

influisca sul timbro dello strumento, migliorandolo sensibilmente.

Alcune riflessioni conclusive

Dal confronto fra procedimento antico e procedimento

moderno emergono senza dubbio alcune differenze ma, di fatto,

sembrano prevalere le somiglianze. All’origine delle prime si

colloca in modo più o meno diretto l’evoluzione tecnologica

subita dal tornio, che ha interessato sia lo schema del suo

funzionamento – con il passaggio dall’azione discontinua del

pedale alla rotazione continua impressa dal motore elettrico

– sia il grado di affidabilità e di precisione, sia, infine,

la potenza esercitata. In virtù di tale profonda trasformazione,

alcuni passaggi che un tempo erano eseguiti a mano o con altri

utensili, oggi possono essere eseguiti a macchina, con particolare

riferimento alle fasi di foratura iniziale e di alesatura. È

in operazioni come queste, dunque, che le innovazioni tecnologiche

apportate nel secolo scorso potrebbero aver influito nel modo

più consistente: tutto dipende dagli intenti che guidano la

lavorazione e dal modo in cui si ricorre ai mezzi disponibili.

Nel caso del procedimento illustrato da Michele

Losappio, una scelta che ha segnato un consapevole scostamento

dalla prassi probabilmente diffusa fra gli altri costruttori

è stata quella di adottare un metodo originale di tornitura

interna, che ha sostituito la tradizionale alesatura a mano.

La messa a punto di questo sistema ha richiesto anni e un lungo

studio degli strumenti, dei materiali e delle tecniche, arricchito

dalla considerazione delle valutazioni e dei suggerimenti degli

esecutori. Tutto ciò nel contesto di un ricorso limitato a risorse

tecnologiche sofisticate, su cui si pone in risalto l’iniziativa

di produrre in proprio e su misura gli utensili necessari.

Avendo consapevolezza di semplificare, si potrebbe

affermare che vi sono due modi possibili di sfruttare le moderne

tecnologie, corrispondenti ad altrettanti progetti di costruzione

della copia: ve n’è un primo che tende a riconoscere nell’elevato

livello di precisione consentito dall’applicazione dei metodi

più sofisticati una via di legittimazione della copia, che appare

così quasi come l’originale ritornato in vita, e ve n’è un secondo

che tiene conto delle innovazioni e spesso si serve di esse

come base per attuare una sperimentazione mirante a dare nuova

vita allo strumento. Si tratta dei due diversi atteggiamenti

che erano stati individuati ancora all’inizio di questo breve

studio e ai quali, in linea con quanto appena affermato, era

stata associata una connotazione rispettivamente passiva e attiva

del ruolo del costruttore. Vale la pena di precisare, forse,

che un’opera di ricostruzione come quella coinvolta nel secondo

caso non può avvenire senza una profonda conoscenza storica

da parte del costruttore, né senza l’onesta dichiarazione della

natura e della quantità degli interventi eseguiti.

Dal punto di vista di coloro che sono animati

da un intento documentario, il poter disporre di tecniche radiografiche,

ultrasonografiche e di risonanza magnetica, la possibilità di

realizzare disegni digitali, di servirsi di tecniche non invasive

per il riconoscimento delle essenze, delle leghe metalliche

e degli adesivi organici è, prima di ogni altra cosa, ciò che

mette nella possibilità di produrre copie di elevata fedeltà.

Sarebbe forse il caso di chiedersi, tuttavia, quale legittimazione

potrebbe avere la pretesa di realizzare una copia praticamente

identica all’originale nel caso in cui si sia poi costretti

ad introdurre modifiche imposte da esigenze pratiche. Fermo

restando che il ricorso a ogni innovazione che consenta la più

esatta acquisizione dei dati e la più fedele riproduzione dell’originale

è senz’altro legittimo e auspicabile nel caso in cui l’intento

sia puramente documentario, si potrebbe dubitare di poter affermare

altrettanto qualora la copia sia destinata all’esecuzione, dato

che il contrasto fra la minuziosità della riproduzione e la

consistenza delle modifiche imposte sarebbe davvero troppo stridente.

Un aspetto più prezioso della lezione degli antichi, forse,

è il ripristino della dimensione sperimentale e creativa, tanto

a livello costruttivo quanto a livello esecutivo, e ciò è come

dire che l’oggettività del recupero, tanto cara ai contemporanei,

non comporta automaticamente l’autenticità del risultato, la

quale potrebbe invece essere avvicinata in virtù del contributo

non controllabile, ma assai fecondo, del singolo costruttore.

In questo senso, si potrebbe addirittura affermare

che la differenza fra i due atteggiamenti sopra individuati

sia da ricercare piuttosto sul piano delle intenzioni che su

quello del risultato. Forse si può estendere anche al nostro

caso quanto fa osservare Cesare Brandi in merito alla copia

la quale, a prescindere dallo scopo che ne anima l’esecuzione,

proviene sempre da una cultura storicamente determinata e, di

conseguenza, è inevitabilmente orientata a documentare «quello

che le predilezioni o la moda del momento soprattutto apprezzano

e ricercano nell’opera, che non sarà mai l’opera nella sua totale

fenomenologia, ma questo o quell’aspetto». Da tutto ciò, conclude

Brandi, discende che «anche le copie hanno una data, rivelano

di appartenere ad un periodo storico, a meno che non siano state

ottenute con procedimenti meccanici, e anche in questo caso

sarà difficile, ma non sempre impossibile distinguerle dall’originale».[8]

In fin dei conti, come Losappio ha osservato,

è vero che il rapporto del costruttore di oggi con lo strumento

d’epoca non è dissimile nella sostanza da quello che c’era un

tempo fra costruttore e strumento: in entrambi i casi l’opera

dell’artigiano è ed era soggetta a vincoli, solo che nel primo

caso essi si impongono in virtù di un’autorità mentre, nel secondo,

il rispetto del modello aveva giustificazione eminentemente

pratica. Nulla doveva essere preservato in forza di una necessità

intrinseca, ma tutto era soggetto a miglioramento: nel modello,

infatti, si stratificavano le esperienze e le soluzioni più

efficaci ai problemi via via posti dalla viva pratica musicale,

per cui esso era, di fatto, un concentrato instabile delle migliori

innovazioni raggiunte a una certa data, in un certo luogo. Per

questo motivo possiamo ipotizzare che gli antichi forse faticherebbero

a comprendere le ragioni del nostro interessamento minuzioso

per dettagli destinati a essere aggiornati, a volte anche in

breve tempo, in funzione delle innovazioni tecniche e dei mutamenti

del gusto. Una manifestazione dell’atteggiamento decisamente

non astratto che li differenziava da noi, del resto, era l’assenza

di scrupoli che caratterizzò per secoli l’abitudine di intervenire

su strumenti di epoche precedenti con modifiche anche irreversibili,

determinate dalle esigenze del momento. Abitudine che, d’altra

parte, è apparsa particolarmente urtante solo negli ultimi decenni.

Questo stato di cose vige anche in altre arti,

non solo nella musica. Con la stessa noncuranza per l’oggetto

in sé, ad esempio, le pale d’altare venivano decurtate quando

le loro dimensioni non erano più adeguate alla nuova collocazione

e i rigattieri di Parigi mettevano in vendita sul marciapiede,

tra un vecchio ferro da stiro e un passeggino senza ruote, le

tele di Utrillo, del Doganiere e di Picasso. Oggi, tutti questi

oggetti sono gelosamente conservati, strappati ai loro contesti

originari e contemplati come testimonianze di una passata grandezza,

con una rigidità che espone al rischio di cristallizzare il

rapporto con l’oggetto antico.

Paradossalmente, a mio avviso, una connotazione

attiva dell’operare del costruttore di oggi, sia a livello dei

dettagli morfologici dello strumento, sia a livello di messa

a punto di nuove tecniche costruttive, avvicina nella sua essenza

il lavoro del costruttore antico più di quanto una copia idealmente

perfetta avvicini il suo modello, dato che quest’ultima non

sarà mai in grado di restituire un suono il cui inscindibile

correlato di gusto, sensibilità e tecnica esecutiva non può

essere autenticamente recuperato. Accostarsi alle vestigia di

ciò che un tempo partecipava di un’attività rigogliosa, vivace

e in costante mutamento con uno sguardo freddo e oggettivo non

potrà che moltiplicare la distanza che intende abolire, mentre

la ricerca di una sintesi con il gusto, la sensibilità e la

tecnica esecutiva di oggi potrà, forse, permettere di preservare

il più prezioso aspetto di continuità con il passato, una musica

non antiquaria, ma viva.

È plausibile, oltretutto, che se per ipotesi fosse

possibile ascoltare un’esecuzione antica, essa riscuoterebbe

assai meno consensi di quanto ci si potrebbe aspettare, anche

in considerazione del fatto che già le prime testimonianze sonore

tardo ottocentesche di esecutori apprezzati all’epoca lasciano

piuttosto perplesso l’ascoltatore di oggi. Molti, dunque, sarebbero

d’accordo con l’ammonimento di Robert Donington: «The effectiveness

of an authentic instrumentation cannot altogether be judged

or enjoyed, we must always remember, until the performance is

of the same professional excellence as would be expected

on modern instruments».[9]

Questa posizione, credo condivisibile, sbarra

la strada del ritorno al ‘suono degli antichi’, senza che ciò

comporti l’insinuazione – del tutto ingiustificata, del resto

– che la nostra tecnica esecutiva sia superiore a quella del

passato. Se si vuole far rivivere la musica, in modo che possa

avere un senso per noi oggi, essa dovrà pur portare in sé qualche

traccia di ciò che siamo, altrimenti rimarrà di fronte a noi

come un oggetto senza vita, con cui non si può interagire e

che può solo essere copiato con precisione sempre maggiore,

nel tentativo di eliminare la distanza piuttosto che in quello

di avvicinarsi mantenendola. La creatività dell’esecutore di

oggi non può essere oppressa da alcun «obbligo morale» di fedeltà

a qualunque costo, ma deve forse lasciarsi guidare solo da un

senso di «compatibilità artistica».[10]

A mo’ di conclusione, mi sia concesso citare le

parole di un filosofo che ha saputo guardare con particolare

profondità alla condizione dell’uomo nel Novecento: «La fretta

di sopprimere ogni distanza non realizza una vicinanza; la vicinanza

non consiste infatti nella ridotta misura della distanza. […]

Una piccola distanza non è ancora una vicinanza. Una grande

distanza non è ancora una lontananza».[11]

|